生态建筑背后的千年文化

濯水景区 2020/10/19 来源: 本站

【字体:大 中 小】 【打印此文】

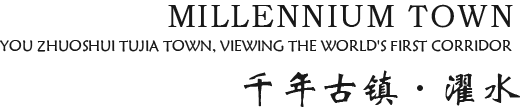

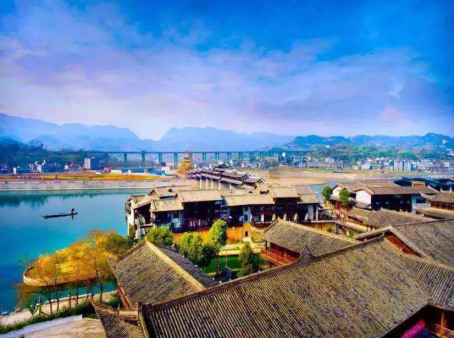

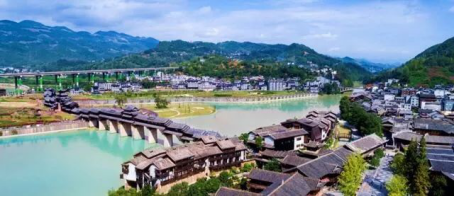

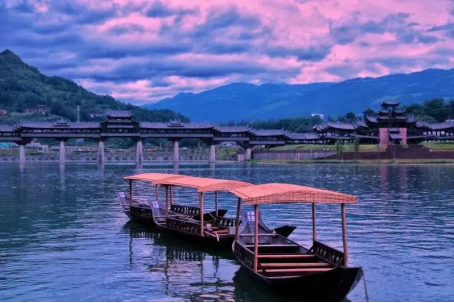

黔江濯水古镇是阿蓬江边一个土家吊脚楼群落是集水运码头、商贸集镇于一体的千年古镇有“武陵土家水乡”之称。

走进这座由土家吊脚楼组成的古镇一起去领略其生态建筑背后的千年文化。濯水古镇距黔江城区32公里,阿蓬江和阿蓬江的支流蒲花河在这里汇集,形成宽阔的水面。

濯水古称‘白鹤坝’,因当地白鹤多而得名,后因阿蓬江的水在这里变得清澈,且宜人沐浴改为濯水。

从在黔江境内阿蓬江流域发现的多处东汉文化遗迹来看,濯水古镇一带是古人类活动较频繁的地方。因地处重要的商业地理位置,使濯水自古以来就是重要的驿站和商埠,是武陵山地区和江汉平原的重要水上通道。

明清时期,濯水与龙潭、 龚滩并称“酉阳三镇”,镇上相继出现了“十大号口”和“三大会馆”。詹氏徽墨开始在此大量生产,印染、酿造等工业作坊悄然兴起。与此同时,巴文化、土家文化与其它文化在这里融合传播;码头文化、商贾文化、场镇文化以及另外丰富多彩的民间文化在这里相互交织,并形成了多元的、多彩的、独特的濯水文化。

十大号口

古镇老街长约1000米,宽约三四米。街道全由青石板铺就,街道两旁全是木质结构的民居,有的是吊脚楼,有的是四合院,有的是撮箕口,错落有致,别有风韵。民居之间有高耸的防火墙,窗花是精美的木雕,磉墩上有精湛的石刻,走在街上,犹如置身于一个多元民族文化的殿堂。

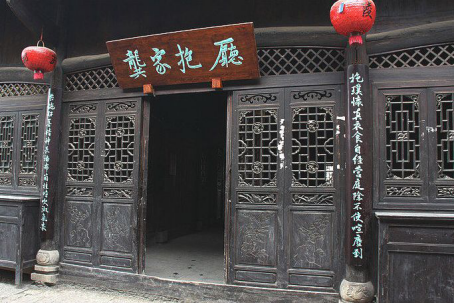

在这些吊脚楼群里,有“光顺号”、“同顺治”等商号与多个染房、酿房、烟房、刺绣坊等手工业作坊,仍保持着最初的风貌。

“光顺号”总面积880平方米,独特的建筑格局在院内形成了一条很长的通道,大门是古镇中唯一的卷斗门,是濯水七大院中唯一采用两开大门、使用三方青砖青瓦墙的大院。“光顺号”有三进房屋两个天井,大院左右两厢的3楼均有一个冲天阁楼,还设有7段栏杆阳台,是典型的会馆式商号。这座大院原本是安徽詹姓商人的一家客栈,后来卖给当地医生俞光顺后,被改为“光顺号”。

三大会馆

在濯水,万寿宫、禹王宫两大会馆是古镇多元文化的重要标志,被当做宫廷的“正朝”。万寿宫是中国古代会馆文化的代表,濯水的万寿宫坐落在码头左侧。建筑面积1030平方米,全木质结构,雕栏画栋,飞檐翘角,气势宏伟壮观。

濯水古镇曾经流传着“樊家的锭子(拳头)、汪家的银子、龚家的杆子(文化人)、余家的顶子(当官的)”民谣,说的是古镇上樊家的拳头最硬、汪家的钱最多、龚家的笔杆子最厉害、余家当官的人最多。“樊、汪、龚、余4家成了当年古镇上名声显赫的‘四大家族’。

凉厅式义学讲堂

濯河坝讲堂是一所义学讲堂,因濯水过去曾叫濯河坝而得名。濯河坝讲堂原为樊家宅第。讲堂设计严谨,呈现出由宽敞到紧凑的规律和特色。讲堂临街的一面为全开放式门厅,没设大门。两个天井之间也没设门。目的是为了给学生留一块可以活动的空地。

讲堂外是四面无门的凉厅,立于街中,形成“凉厅街”, 供过去在讲堂读书的学生课间学习和活动之用。这里也是古镇上唯一没有大门和售货柜台的大院。“这种不设大门的建筑被称成为‘凉厅式建筑’,引起了中外建筑学界的关注。这是目前重庆市和武陵山地区唯一的一处凉厅街,濯河坝讲堂也是全国唯一的凉厅式义学讲堂。

近年来,黔江区以打造“旅游大区”为目标,注重景区文化挖掘,推进文旅融合发展。濯水古镇古朴古风,尽显古镇韵味,这么有历史文化韵味的古镇,不来感受一下吗?